(このブログは 「気象学と気象予報の発達史 」の一部です。)

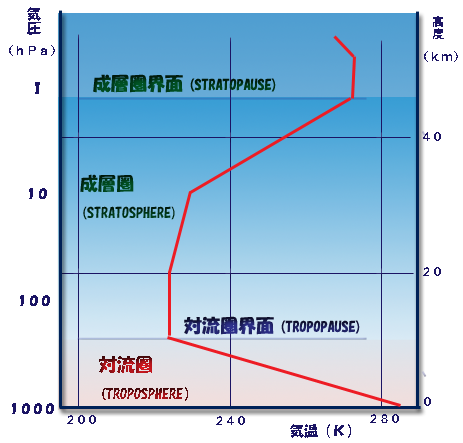

当時上空に行けば行くほど気温が下がることは、物理理論と高度10 km程度までの実際の観測から揺るぎない性質と考えられ、それを阻むようなメカニズムがあるとは考えられなかった。そういう中で、気温の低下が止まる成層圏の発見は、それまでの科学常識を打ち砕く意外な発見だった。イギリスの気象局長官で気象学の権威だったショー(Sir Napier Shaw)は、成層圏の発見を「気象学の歴史上最も驚くべき発見」と述べた(Shaw, 1926)。また、大気物理学者のグーディ(Richard Goody)は「テスラン・ド・ボールがきわめて難しい誤差を持つ観測から重大な発見を可能にした注意力は、その慎重かつ頻繁な測定によって、この観測を気象学の歴史の中で最もすばらしいものの一つにした。」と述べている(Goody, 1954)。

|

| エクマン |

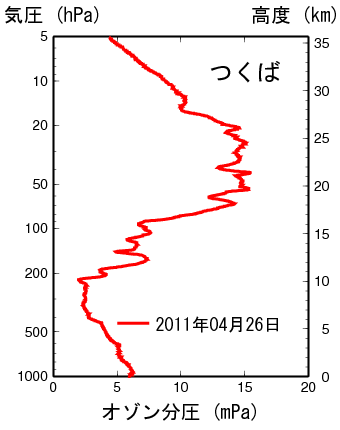

「高層気象観測の始まりと成層圏の発見」はこれで終わる。19世紀において高層大気は地球の辺境の一つではあったが、そのおおまかな構造はそれまでの知識から明らかと考えられていた。しかし、自然は往々にしてそれまでの人間の常識を覆すことがある。高層に温度が高くなる層があるという成層圏の発見はそういったものの一つである。こういったことは「19世紀末の知識が不十分だったから起こっただけ」とは言い切れない。現代においても、自然に対する人間の知識は限られており、これまでの常識とは異なることが起こり得る。このブログの「地球環境の長期監視の重要性」で述べたオゾンホールの発見もその一つである。成層圏の発見はそういう意味でも、人間の自然に対する姿勢を問う教訓の一つとなるのではなかろうか。

参照文献

Goody, R. M., 1954: The physics of the stratosphere. Cambridge, University Press, 187 pp.Shaw-1926-Manual of meteorology, Vol. I. Cambridge, University Press, 343 pp.