「気象学と気象予報の発達史」(丸善出版)のこぼれ話など気象学の歴史に関連する話を補足、説明していきます。

このブログの操作法

・これまでのブログのタイトルは、右欄の「これまでのブログタイトル」のクリックで一覧できます。

・最下段の「次の投稿」、「前の投稿」から前後の記事に行けます。

2020年6月7日日曜日

富士山における気象観測(4)山頂への送電線設置

2020年5月31日日曜日

富士山における気象観測(3)富士山頂での通年観測

|

| 旧筑波山観測所(現筑波山神社・筑波大学計算科学研究センター共同気象観測所) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meteorological_Observation_Station_at_the_summit_of_Mt._Tsukuba,Tsukuba-city,Japan.JPG |

参照文献

2020年5月23日土曜日

富士山における気象観測(2)野中夫妻による観測

参照文献

2020年5月17日日曜日

富士山における気象観測(1)明治初期まで

彼は出島滞在中に江戸に行くことになり、その途中で日本の象徴である富士山の高さを計測することを計画した。しかし、外国人の行動に対する幕府の監視は厳しく、1828年に本人の代わりに蘭学者で弟子の二宮敬作(1804-1862)が実際に富士山に登って高度を計測した。二宮敬作はおそらく気圧計と温度計を使ったと思われる。既に当時は高度を現地気圧と気温から推定できることがわかっていた[4-8測候高式の発見]。彼は富士山の高度を3794.5 mと算出したらしい。これは実際の高度との差はわずか約20 mという高い精度での測定だった。しかしこの観測は秘密裏に行われ、日本では正式な記録として残らなかった [1]。

|

| 晩年のシーボルト (Unknown artist, "E. Chargouey", Naturalis Biodiversity Center - Siebold Collection - Philipp Franz von Siebold - Portrait, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons) |

参照文献

2020年5月3日日曜日

気象予測の考え方の主な変遷(8)数値予報の発達

(このブログは 「気象学と気象予報の発達史 」の一部です )

第二次世界大戦後、フォン・ノイマンは電子計算機の開発の目的に気象予測を含めた。そして、電子計算機を使った数値予報のためのプロジェクトを立ち上げた[10-2-2 電子計算機(デジタルコンピュータ)の出現](このブログのフォン・ノイマンについて(9)数値予報への貢献1も参照)。このプロジェクトの中でチャーニーは、リチャードソンの失敗を回避する方策を考案した[10-3-4 準地衡風近似とその利点][10-4 実験的な数値予測の成功]。

観測データを用いた数値処理(数値予報)によって気象予測を行おうとすれば、予測をしようとしている日時より早くその処理を終えなければ意味がない。フォン・ノイマンによって開発されたコンピュータによって、気象予測のための大量の高速計算が可能になり(このブログの「フォン・ノイマンについて(9)と(10)」を参照)、コンピュータを使った気象予測の数値計算が始まった[10-5 数値予報の現業運用化]。これによって決定論に基づいた気象予測ができると考えられた。その予測をより長期先に向けるための改善に努力が払われるようになった。

計算機や計算手法の発達とともに、複雑な気象も扱えるように物理過程が改善された気象予測モデルが開発された。計算を行う大気層の数は増え、計算格子は細かくなっていった[10-5-3 現業予報のための数値モデルの改良]。人工衛星が打ち上げられるようになり、それを用いた全球の観測も気象予測モデルの初期値として使えるようになった。この数値予報は、日食の予測のような決定論的な気象予測を実現するのではないかと思われた。さらに観測データや物理過程を細かくしていけば予報期間もどんどん長く延ばしていけると思われた。また同時に長期間の大気循環を計算して気候を調査、予測する大循環モデル(気候モデル)も開発された[10-7-2 大循環モデルの発明]。これは現在、地球温暖化などの地球環境問題の調査や将来予測に用いられている。

気象予報モデルを用いた正確な気象予報には全球の一貫した観測データが必要である。気象観測データの交換や気象観測の国際協力のために、1951年に国連の専門機関として世界気象機関(World Meteorological Organization: WMO)が作られた[11-4 WMOの発足]。これは政府間組織であり、このことはIMOの時と異なり加盟国が世界気象会議の決定に拘束されることを意味している。これによって、ようやく迅速で円滑な観測データの交換が可能になった。

このWMOと国際科学会議(ICSU)などは地球をよく調べるために、1957年から1958年にかけて国際地球観測年(International Geophysical Year)を設定し、世界各国が参加して地球規模での観測を実施した[11-5 国際地球観測年の開催]。これによってエルニーニョが熱帯太平洋全域に広がった大規模な現象であることがわかり、その原因解明に貢献した[11-5-2 エルニーニョと南方振動の発見]。またこの時に始まった二酸化炭素濃度の観測と南極でのオゾン層の観測は、温室効果ガスが増加していることの発見と後のオゾンホールの発見に貢献することになった。

|

| 国際地球観測年を記念して発行された切手 |

1961年にアメリカのケネディ大統領の提唱により、世界各国の協力による衛星気象観測を含む世界中の気象観測データのリアルタイムでの交換のために、WMOによる世界気象監視(World Weather Watch)プログラムが始まった[11-6 世界気象監視プログラム]。これによりIMO時代から取り組んでいた観測データの内容や形式の統一は一応実現された。これは主権を持つ各国が、世界気象機関条約下のこのプログラムに沿って、決まった時刻に決まった観測を行い、決まった様式で世界にリアルタイムで報告するというユニークな国際協力になっている(強い主権を主張することが多い各国が、WMOの規定に従って細かい統一的な作業を日々行い続けているのは珍しいことである)。現在の気象予測(数値予報)は、この国際的枠組みの下で機能している。

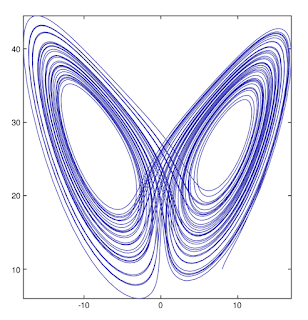

ところが1963年にアメリカの気象学者ローレンツが、ある大気モデルを計算している際に偶然にカオスを発見した。これは、非線形の現象の中で(つまり非線形方程式の中で)微小な差が、時間が経つにつれて大きく発達することがあるというものである。気象観測の結果には微小な誤差が不可避的に含まれており、この発見はその誤差を含んだ気象の時間発展について、ある一定時間以上は予測不能であることを意味した。

|

| カオスを表すローレンツアトラクタの例。線は位相空間での解の時間発展を示している。 |

このカオスの発見は、決定論的な気象予測に原理的な限界をもたらした[10-8 カオスの発見]。それでも現在ではこの困難を克服するために、初期条件の異なる「決定論的」な計算を多数行って、予測結果の信頼範囲を「決定論的でない」確率などの形で予測するアンサンブル予報などが研究されている。