気象学において、地上気象観測と同じように重要な位置を占める観測が高層気象観測である。これからわかった高層気象の規則性は大気力学の発展を後押しし、数値予報の発達などにも大きな影響を与えた。現在においても、高層天気図は天気予報に必須となっている。本において地上気象観測については、測定器の発達から各国の観測網、気象予報体制の整備までかなり詳しく説明した。しかし、分量の制限などで高層気象観測の始まりと成層圏の発見については、まだ説明が十分とはいえない部分があるので、いくつかに分けてまとめて補足したい。

ここ(1)では、まず概要だけ記しておく。本の8-4-1「有人気球に大気観測」に書いたように、18世紀末の気球の発明の後、しばらくは上層大気の探検的な意味合いで気球が使われて発達した。19世紀後半になると、気球などは空中での移動や偵察の手段として考えられるようになり、各国で飛行船や人力を含むグライダー・軽飛行機の開発が熱心に始まった。それは1900年の大型硬式のツェッペリン飛行船と1903年のライト兄弟による飛行機の発明につながっていった。しかし、それらは大気の低層で人などをいかに多く搭載して安全になるべく速く移動できるかが焦点だった。

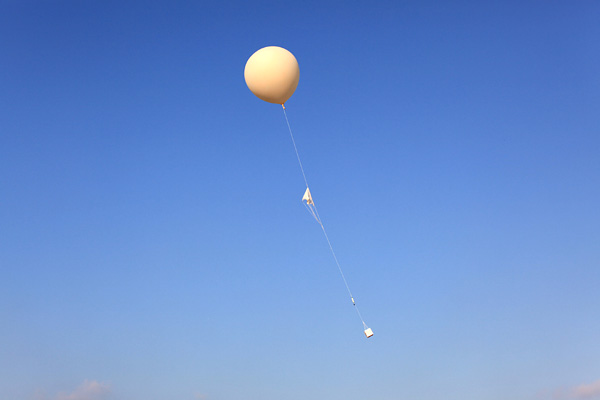

高層気象観測の気球はそれらとは少し目的が異なった。高層気象観測ではなるべく高い高度まで上がるという要請と、その途中のさまざまな高度で連続的に気象観測の記録を取りながら飛行する必要性があった。そのため、気象観測用の気球は、一般の飛行船とは異なる独自の道を歩むこととなった。当初気球観測には人が乗って結果を記録・確認する必要があった。そのため気球観測用のゴンドラは「若い気象学者を育てるゆりかご」といわれた時代もあった。

しかし、高層では乗っている人間が酸素不足に陥って命に関わるという危険性がわかった。当時高空で人間に安定して酸素を供給するのは簡単ではなく、重い人間を乗せる気球の浮揚力と人間の安全性を考慮すると、高度10 km程度が有人気球が上れる限界と考えられた。そのため、軽くて手軽な自記測定器が発明されると、軽い無人気球による観測が主流となった。しかし、自記測定器は強い日射や低温の影響など気球観測ならではの特殊な環境のため、常に正しく動作・観測するとは限らなかった。そのため、安全性やコストからはなるべく無人気球による観測を行うが、測定の信頼性の確認は有人気球で行うことも19世紀末まで残った。

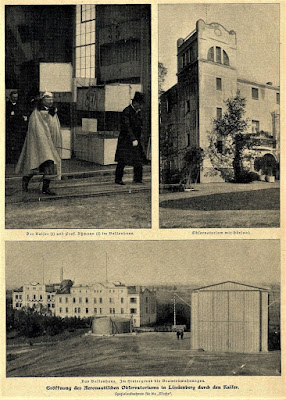

20世紀に入ると、高層気象観測はリヒャルト・アスマン(2)で述べたゴム製の気球と信頼性の高い自記測定器によって、専ら無人気球で行われるようになった。それでも観測結果を得るためには、住民らの協力によって自記測定器を回収する必要があった。しかし1930年前後のラジオゾンデの発明により、回収の必要がなくなり、観測と同時にリアルタイムで結果がわかるようになった。

その後戦争などの影響もあって、本の10-1-2「高層気象観測の拡大」で述べたように、高層気象観測の場所と頻度は劇的に増えて、本の9-5「高層の波と気象予測」で述べたように、上層の観測結果から大気力学に関する重要な発見が起こり、それは地上の気象に影響を及ぼしていることがわかった。また高層気象を使った考え方は数値予報などを通して、日常の気象予報を変えていった。

ここで、参考文献について述べておきたい。本の「気象学と気象予報の発達史」もそうだが、歴史上のことなので基本的に過去の文献をもとに、なるべく原典を確認して記述するようにしている。しかし手に入らない、あるいは翻訳できないものもある。原典を参考にした文章の2次引用を行う場合は、その内容についてなるべく複数の文献を確認しながら記述している。しかし同じ事象について書かれた複数の文献の内容が一貫しているとは限らない。信頼性を絞りきれない場合は、その項目の記述を止める場合もある。

一つ例を挙げる。「高層気象観測の始まりと成層圏の発見(5)」で述べることになると思うが、1893年3月21日のエルミートらによる高層気象観測結果について、Rochas(2003)には、「13,500mで最低温度-51℃を記録した」と書かれていた。一方、松野(1882)では「気圧103mmHg(高度16km)で気温は-21℃であった」と書かれていた。そのまま無条件に採用することも可能だが、この高度において2500 mの高度差で30℃も気温が変わるだろうか?という疑問が湧いた。著者の思い込みや印刷時の誤植の場合も結構あるからである。

結論から言うとどちらの記述も正しかった(記録値が大気の実際の状態を反映しているかは別問題である)。それはこの場合は原典を見ることができて、そのエルミートの論文にグラフが付いており、このグラフから両者の記述に矛盾がないことがはっきりした。このグラフはエルミートの観測結果を述べる際にブログに掲載する予定なので、確認していただきたい。

本やブログでの記述は、不十分な部分もまだあるだろうが、中身についてそういう吟味を行っていることを理解していいただければ幸いである。

参照文献

- 松野-1982-成層圏と大気波動の研究をめぐって, 天気, 29, 12,3-22.

- Rochas-2003-L’invention du ballon-sonde, La Meteorologie, n°43, 48-52(Google翻訳を利用した)