(このブログは 「気象学と気象予報の発達史 」の一部です。)

本書「気象学と気象予報の発達史」は日経サイエンス誌2019年4月号の書評に取り上げられました。上記の表題で、科学一般に興味を持っておられる方々に対する的確な書評を書いてくださった東京大学名誉教授の木村龍治先生には、心から御礼申し上げます。

「気象学と気象予報の発達史」(丸善出版)のこぼれ話など気象学の歴史に関連する話を補足、説明していきます。

このブログの操作法

・これまでのブログのタイトルは、右欄の「これまでのブログタイトル」のクリックで一覧できます。

・最下段の「次の投稿」、「前の投稿」から前後の記事に行けます。

(このブログは 「気象学と気象予報の発達史 」の一部です。)

本書「気象学と気象予報の発達史」は日経サイエンス誌2019年4月号の書評に取り上げられました。上記の表題で、科学一般に興味を持っておられる方々に対する的確な書評を書いてくださった東京大学名誉教授の木村龍治先生には、心から御礼申し上げます。

(このブログは 「気象学と気象予報の発達史 」の一部です。)

1892年のフランスのエルミートとブザンソンによる探測気球の最初の打ち上げの発表の直後に、王立プロシア気象研究所高層部門(Aeronautische

Abteilung des Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts)のアスマンは、自身が発明した通風式乾湿計を高層気象観測用に強い日射の影響を受けにくいように改造した(Assmann, 1902)。また、ニスを塗った絹製の探測気球「Cirrus」を製作した。

気球「Cirrus」による最初の観測は、ベルリンで1894年5月11日にドイツ皇帝ヴィルヘルムII世の出席の下で行われたが、気球は高度700 mにしか達せず、観測は失敗に終わった。2回目の試みは、同年7月7日に行われ、最低温度-58℃を観測したが、気圧計は85 mmHgまでしか測定できなかったため、その高度は本の4-8「測高公式の発見」の説明したラプラスの測高公式を用いて高度16.3 kmと決定された。しかし、換気システムの異常により温度記録に10°C程度の振動が乗った。記録には高度15 km以上でわずかな温度上昇が見られたが、加わった温度の振動のため結果はあまり信用されなかった(Rochas, 2003)。

アスマンは、翌1895年4月にも気球「Cirrus」で観測を行い、38 mmHg(高度約22 km)で-45°Cとかなりの高温を観測した。しかし、彼は極端な低圧下であったためこの値は正しくないと考えていた(Rotch, 1900)。この他にも、彼は自身の指導の下で1888年から1899年にかけて有人気球で72回もの高層気象観測を試みていたが、有人観測では高度8 kmまで達したものでさえ5回だけだった(Ohring, 1964)。

(このブログは 「気象学と気象予報の発達史 」の一部です。)

測定器を搭載した無人気球による観測は、フランスで始まった。天文学者のエルミート(Gustave Hermite)と操縦士でジャーナリストのブザンソン(Georges Besançon)は、まず1891年にパリで多数の小さな気球に手紙を付けて放球し、どこまで到達するか試した。1892年10月11日には直径90 cmの気球に測定器を搭載して放球し、それはパリから75 km離れて発見された。これが無人気球による気象観測の最初とされている。

彼らはこれ以降9個の気球を放球し、中には8.7 kmの高度にまで達したものもあった。エルミートは重さ260 gの自記気圧計と最低温度計を自作し、気球に搭載した(Rochas, 2003)。ちなみにエルミートは有名な数学者チャールズ・エルミートの甥である。気球と自記測定器を用いた無人の高層気象観測は、上層の気象を探るのに極めて有用な手段であることが直ちに認識され、探測気球(sounding balloonまたはballons-sonde)として広まった。

エルミートらは翌年3月21日にはゴールドビーター(牛の腸の外膜)製の「Aérophile」と名付けた探測気球で観測を行った。出発の際の突然の強い風で急いで放球したため、測定器に日よけを付け忘れてしまった。

| ||

| 気球「Aérophile」 の放球の様子 (Hermite, 1893) |

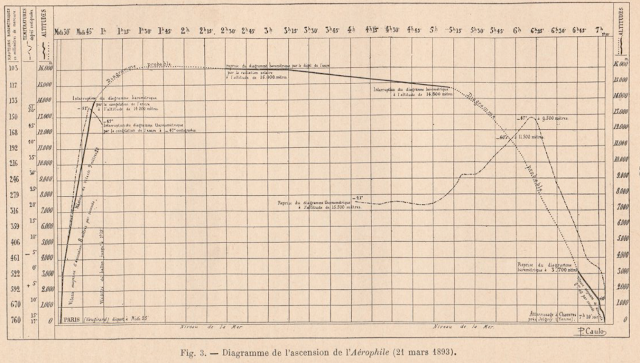

しかし、この時の観測結果は驚くべきものだった。高度13.5 kmで最低温度-51℃を記録し、その後昇温し始めたが放球から1時間後にインキの凍結のために温度の記録ができなくなった。記録が回復した放球から4時間後の高度約15.5 kmは-21℃となっていた(これは長時間一定高度にあったため、日射による影響の可能性がある)。その後降下するにつれて気温は下がった。5時間15分後に今度は気圧計の記録が止まったため、その後推定された高度である約13 kmで2番目の最低気温-47℃を観測した(Hermite, 1893)。彼らは高度14~16 kmの温度を、上空の強い日射によって気球や測定器が暖まった結果の観測誤差と考えた(Rochas, 2003)。しかし、アメリカの気象学者ハゼン(H. A. Hazen)は、温度上昇の開始時はまだ気球は上昇中で換気が行われており、全てが日射による影響とは限らないことを指摘した(Rochas, 2003)。

|

| エルミートによる1893年3月21日の記録(Hermite, 1893) 縦軸が高度と気温。横軸は時間 |

(このブログは 「気象学と気象予報の発達史 」の一部です。)

有人気球による高層気象観測の危険性などから、1879年の国際気象委員会(IMC)においてオーストリアの気象学者ハン(Julius von Hann)は高山での観測を唱えた。これを受けてヨーロッパでは、ゼンティス(Säntis, 2500m)、ピク・デュィ・ミディ(Pic du Midi, 2859m)、ゾンブリック(Sonnblick, 3106m)、ツークスピッツェ(Zugspitze, 2962m)で観測が行われた。ヨーロッパ以外でもアメリカのワシントン山(Mount Washington , 1918m)、パイクス・ピーク(Pikes Peak, 4300m)、日本の富士山(3720m)などでも観測が行われた。しかし山岳での通年の観測は困難であり、さらに山岳は独自の気象条件から、山岳付近の大気は完全な自由大気(地表の影響を受けない大気)ではないことがわかってきた(Hoinka, 1997)。

そのため、再び地上から有人気球を用いて高層気象観測が試みられるようになった。1891年にドイツではプロシア王立気象研究所(Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts)やドイツ陸軍気球隊によって、有人気球観測が行われるようになり、それをドイツ皇帝ヴィルヘルム2世(Wilhelm II)が支援した。1891年にはアスマンがアメリカの気象学者ロッチ(Lawrenc Rotch)やドイツの気象学者ベルソン(Arthur Berson)を乗せて、温度計の比較のためベルリンで気球観測を行った。1894年12月4日にはベルソンは気球「Phoenix」で当時最高の高度9 kmにまで達した(Rotch, 1900)。

|

| 気球「Phoenix」での飛行の様子 |

しかし、有人気球観測の費用や安全を考えると、もっと手軽に自由大気を観測できる手段が必要だった。そのため、自記測定器を搭載した無人気球が高層気象観測の有力な手段と考えられた。当時の気球はワックス紙やゴールドビーター(牛の腸の皮)、加工絹を使った開口式定積気球だった。これらの観測気球は重量と浮力との平衡高度で上昇を止め、気球内ガスの冷却や減少、結露による重量増加などにより風に流されながらゆっくりと下降した。着地点はしばしば放球地点から1000 km以上も離れた地点に達し、住民から連絡を受けた後、そこから自記測定器を回収する必要があった(Hoinka, 1997)。

有人気球による気温の観測例(Rotch, 1900)

横軸は気温(華氏)、縦軸は高度(フィート)。

低い方からハゼン(1887年)、グレーシャー(1862年)、

ベルソン(1898年)、ベルソン(1894年)

有人観測も含めて初期の気球観測にはさまざまな問題に直面した。気温を測定するには日射や気球本体からの放射の影響を防がなければならなかった。また上昇・下降しながら観測するため、測定器の応答速度が遅いと異なる高度の気温を記録することになった。逆に気球の動きが遅いと、空気が測定器付近に滞留することもあった。そのため、気温や湿度の測定には感部の適切な換気が必要だった。観測データはそれらを考慮して、様々な補正が行われて使われた(Rotch, 1900)。

また、上空の寒気、強い日射、着陸時の衝撃から守る必要があるため、測定器類には単純で堅牢な構造とその適切な保護が必要だった。そのために本の4-7「メテオログラフ(気象自動記録装置)」で述べたように、1890年頃フランスのリシャール社が、時計で回転するドラム紙に気圧や気温などを同時にインクで記録するバロサーモグラフ(自記気圧・温度計)を開発すると、それが高層気象観測にも用いられた。ただし高空ではインクが凍ることがあるため、回転ドラムにすす紙をセットして針でひっかいて記録するなど工夫して使われることもあった(Rotch, 1900)。

|

| リシャール社のバロサーモグラフ (Baro-thermograph of Richard. Rotch, 1900) |

(このブログは 「気象学と気象予報の発達史 」の一部です。)

19世紀の半ばに気球を用いた気象観測を行ったのはイギリスだった。イギリスのキュー観測所(Kew Observatory)のウェルシュ(John Welsh)は、1852年の8月から11月にかけてロンドンのボクソール(Vauxhall)で有人気球を使った気象観測を4回行った(Hoinka, 1997)。

| キュー観測所 |

|

| グレーシャー |

本の8-4-1「有人気球による大気観測」で述べた1862年9月5日のイギリスの気象学者グレーシャー(James Glaisher)らによる気球による高層気象観測時に起こった事件(詳しくは「嵐の正体にせまった科学者たち」(丸善出版)の第3章参照)などによって、高空では呼吸のために酸素が必要になることがわかった。それ以降も、彼は1862~1868年におよそ30回の飛行を行った。彼の観測目的は、大気の温度と湿度状態の決定、水銀気圧計とアネロイド気圧計の比較、大気電気の状態とオゾン試験紙による酸素状態の決定などだった。また研究の付随的な目的として、大気の構成、雲の形と厚さ、大気の気流、音響的な現象の観測などもあった(Rotch, 1900)。ただ、グレーシャーは換気装置付きの温度計があったにもかかわらず、実験の結果不要と考えて換気装置付きの温度計を使わなかった(Rotch, 1900)。

その後、フランスでは化学者で気象学者でもあったティサンディエ(Gaston Tissandier)や天文学者のフラマリオン(Camille Flammarion)などが有人気球で高層気象観測を行った。1875年4月15日にティサンディエらが行った高層気象観測は、高度8500 mに達したが酸素不足やひどい揺れなどにより、彼はかろうじて助かったものの同乗した2人が死亡した(Rotch, 1900)。当時は携帯できる酸素ボンベや調圧器はなく、酸素を持って行ってもそこで十分に機能するとは限らなかった。

この後、有人気球を使った高層気象観測はいくつかの例外を除いて、1890年代まであまり行われなくなった。また、高層気象観測(4)で述べるように、ゴンドラによる下層空気の持ち上げ、上昇速度に対する測定器応答の時間差、強い日射の影響などで、観測された値もあまり信頼できないものがあった。なお、グレーシャー、フラマリオン、ティサンディエは、有人気球による気象観測の状況などを「Travels in the Air」という本にスケッチ入りで残している。

|

| フラマリオンが観測した月の暈 (Night of 14-15 July, 1867)「Travels in the Air」より |