(このブログは 「気象学と気象予報の発達史 」の一部です )

|

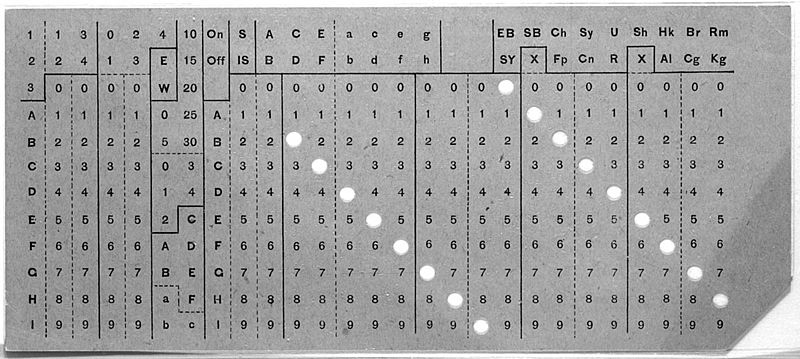

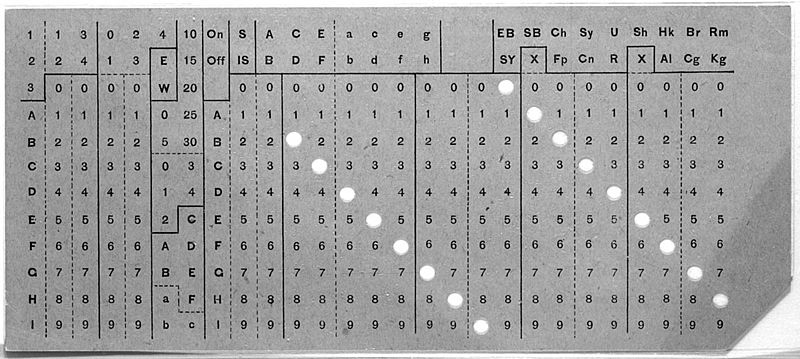

| パンチカード |

「気象学と気象予報の発達史」(丸善出版)のこぼれ話など気象学の歴史に関連する話を補足、説明していきます。

このブログの操作法

・これまでのブログのタイトルは、右欄の「これまでのブログタイトル」のクリックで一覧できます。

・最下段の「次の投稿」、「前の投稿」から前後の記事に行けます。

(このブログは 「気象学と気象予報の発達史 」の一部です )

|

| パンチカード |

(このブログは 「気象学と気象予報の発達史 」の一部です )

|

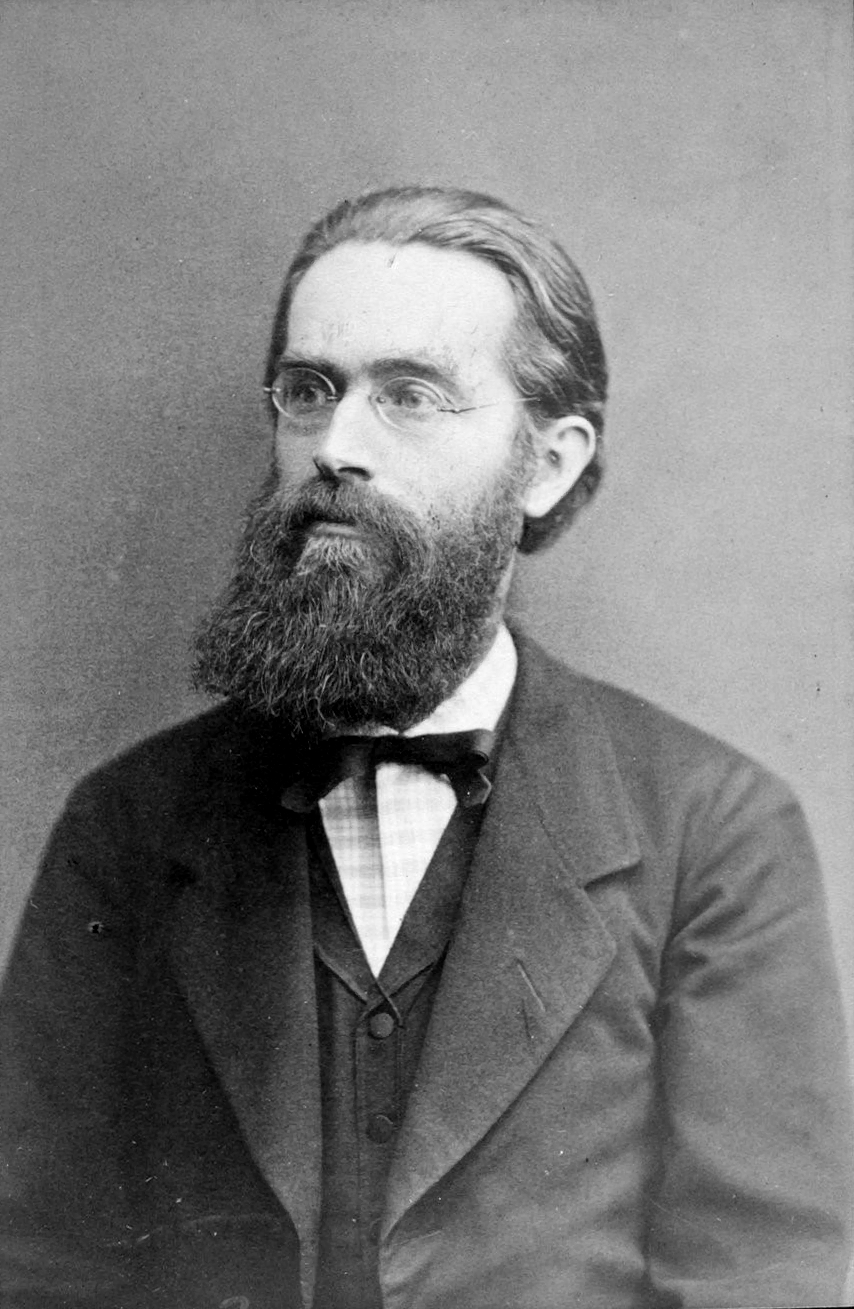

| ユリウス・ハン |

(このブログは 「気象学と気象予報の発達史 」の一部です )

(このブログは 「気象学と気象予報の発達史 」の一部です )

「気象学と気象予報の発達史」(以下「本」)では、近代以降は主に天気予報に焦点を当てたため、気候に関する事項は、断片的になっている。そのため、ここで気候学の歴史を概要ながらまとめて説明しておきたい。

もともと気象を観測する目的は、湖の水位や川の流量などの水文学と関連することもあったが、その地域の平均的な気象(気温や風、雨量)つまり気候を得ることにあった。平均的な気温や雨量などを示す気候から、その土地に向いた農作物などを知ることができた。本の3-3「学会の誕生と気象観測」に記したように、17世紀のイタリア、トスカーナの「実験アカデミー(Accademia del Cimento)」やイギリス、ロンドンの「王立協会(Royal Society)」は、気象測器を開発して、各地の気候を知るための国際規模の気象観測網を構築した(各気象要素の測定器の開発は本の4章「気象測定器などの発展」に詳しい。これは後の物理や化学の発展の礎を築いた)。後の様々な組織による気象観測網を含めて、各地の気候を知る目的には気象の法則を知ろうとしただけでなく、その地域の気候を知る目的も含まれていたと思われる。

観測された気象データは本の中で表にして刊行されたが、日々蓄積している膨大な数値を目で見て理解して利用することは容易ではなかった。そのため17世紀頃から観測結果をグラフ化することが始められた。オックスフォード大学の自然研究者ロバート・プロット(Robert Plot, 1640-1696)は,1684年に気圧値を線グラフ化して王立協会の「哲学紀要(The Philosophical Transactions of the Royal Society)」に発表した。オランダの科学者ペトルス・ファン・ミュッセンブルーク(Pieter van Musschenbroek, 1692-1761)は1729年に出版した『実験物理学・幾何学論考(Dissertationes physicae experimentalis et geometricae de magnete)』の中でやはり気圧のグラフを示した。これは気象学におけるグラフの普及に影響をおよぼした[1]。その前後から観測結果を各地でグラフ化して分析することが行われるようになったようである。

月刊「望星」(東海教育研究所)は8月号で「天気は悪くありませんー気象予報の2000年」という特集を組んだ。私は編集部から取材を受けて、その内容はその特集の中で「気象学はこうして生まれ発展してきた」というタイトルの記事になった。

記事の中身は特集の中の「天気予報ことはじめ」とあわせて「気象学と気象予報の発達史」の概要を知るには格好の内容となっている。(一部は立ち読みコーナー参照)。「望星」編集部には感謝を申し上げたい。

また、この特集には他にも田家 康氏が「そのとき、天気は動いた?」という題でやはり記事を出されている。同氏は人類と気候との関係に多数の著書を出されている専門家で、人間と気候との関係に興味深い記事を書かれている。また他にも天気と病の関係などの記事もあるので、興味のある方には参考になると思う。

(次は「気候学の歴史(1) 気候(気象)観測の始まり」)