(このブログは 「気象学と気象予報の発達史 」の一部です。)

フィッツロイの生い立ち

ロバート・フィッツロイ(1805 - 1865)は、イングランドのサフォーク州アンプトンで、貴族で陸軍軍人である父と子爵の妹である母との間に生まれた。14歳のときに王立海軍大学で首席になり、その後、士官候補生として4年間洋上で過ごした後、少尉試験に満点で合格して士官候補生となった。

23歳で「ビーグル号」のキング船長の補佐として南米を調査する航海を任された。その時に気圧計の降下にもかかわらず帆を上げたまま航海を続けたため、嵐によって船が横倒しになったが、フィッツロイは両方の錨を降ろすよう命じて、ビーグル号の船首を風に向けたため沈没を免れた。彼の行動は賞賛されたが、彼は突然の強風を事前に予測できたはずだと感じていた[2]。

ビーグル号探検航海の船長とニュージーランド総督

この南米の調査はいったん打ち切られ、船はイギリスへ戻った。しかし、海軍のボーフォート大尉(ビュフォート風力階級の発明者)の進言で、翌年に再度南米の調査を行うことになった。この時、フィッツロイは今度は船長として博物学者のチャールズ・ダーウィンを同行した。船長は士官と自由に会話することが禁じられており、ダーウィンは船長の絶好の話し相手となったようである。孤独な状況からかフィッツロイは神経衰弱に陥り、乗組員に対してときおり感情を爆発させていたが、ダーウィンはフィッツロイを畏敬と慈愛の目で見ていた[3]。ダーウィンのフィッツロイに対する敬愛は、フィッツロイの死まで続いたようである。

1831年から1836年にかけて行われたビーグル号による探検航海は大成功を収め、フィッツロイはイギリス王立地理学会のゴールド・メダルを授与された。彼は1841年に議員に選ばれ、1843年にニュージーランド総督の地位に就いた。しかし彼は、為政者としての能力は秀でていなかったようである。当時ニュージーランドでは現地住民(マオリ族)と入植した白人が対立しており、それをうまく調定することが出来なかった。彼は1845年にイギリス政府と入植者たちの怒りを買い、総督を罷免されてイギリス海軍に戻り、さらに1850年には軍人を退役した[2]。

政府による気象観測網の設立と警報の発表

「フィッツロイと天気予報(1)」述べたように、1853年にアメリカのモーリーによって、気象観測に関する世界で初めての国際会議がブリュッセルで開催された。モーリーの世界中という当初の目論見とは異なって、この会議で海上の軍艦のみによる気象観測とその方法が定められた。これに応じてイギリスでは商務省貿易委員会(Board of Trade)に気象部(Meteorological

Department)が設置され、その記録のとりまとめと統計が行われることになった。これは後にイギリス気象局(Met

Office)となる。そして、これを実質上統括する気象統計官に、王立協会の推薦でフィツロイが任命された。

彼の仕事は、船から報告される気象観測結果の統計を行うことだった。このような気象統計があれば、船は風や海流をうまく利用することで航海日数を短縮することが出来る。彼は船で気象観測を行えるように気象測定器の取り扱い説明書を作成し、軍艦だけでなく商船にも配布した。また船舶用の気圧計を自ら作成した。これはフィッツロイバロメータと呼ばれた。

1859年に大きな海難事故が起こった。当時最新鋭の鋼船「ロイヤルチャーター号」が、嵐によってウェールズ沖で難破し、450名が遭難した。またこの船だけでなく合計で133隻が被害を受け、死者は800名を超えた。この嵐は「ロイヤルチャーター・ストーム」と呼ばれた。フィッツロイはこの嵐に関する気象調査を行った。

フィッツロイは、ドイツの気象学者ドーフェによる異なる気流の衝突が悪天候を引き起こす、という考えに従って、異なる気団の境目ではっきりした渦状の構造を持った嵐がイギリスを通過したことを図示した。この嵐が気団の境目で渦状の構造をしていることを図示したことは画期的だった。これは、このような図を作成できれば、嵐の進行方向に住む人々に暴風を予告することが出来ることを意味した。イギリスには電信網が張り巡らされていた。彼は電信を用いてある地点での嵐の到来を他の場所へ知らせることを提案した。この警報があれば、船舶は近くの港に避難するか、出航を見合わせることが出来た。

フィッツロイが作成したロイヤルチャーター・ストーム時の天気図。寒気が青、暖気が赤で示されている。これは現在の気象衛星からもたらされる画像に似ている。当時の限られた海上と地上観測結果だけから、このような嵐の構造を明確に示したことは驚くべき事だった。The Weather Book : A Manual of Practical Meteorology(1863)より。

フィッツロイが考えていた暴風警報の発表には、いくつかの地点を網羅した気象観測網と継続的な観測・報告という大規模な事業を必要とした。フィッツロイは、イギリス科学振興協会を通じて電信を用いた気象観測網の設立を要求した。これは政府に認められて、イギリスを3つの気象区に分けた電信を用いた気象観測網が設立された。これは、アカデミックではない中央の政府機関が気象観測とその結果のとりまとめを行うという、当時の行政から見るとそれまでとは全く異質な事業だった。しかも観測データを集めて分析するという日々の作業は、科学的な匂いのするものだった。

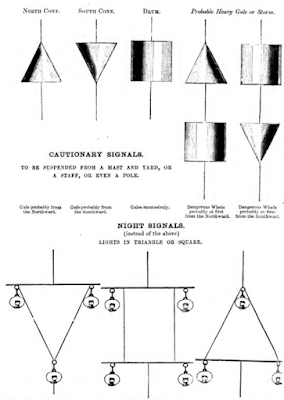

この時からフィッツロイの使命は、気象統計から人々の命を嵐から守ることへと変わった。彼は気象観測所の設立を拡大し、イギリス沿岸の22か所と大陸の5か所からの気象観測結果を毎日受け取った。1861年2月に、それを用いた初めて暴風警報(cautionary signals)を発表した。しかし認めてられていたのは、存在がわかった嵐の接近を他の地点へ警報として予告することだけだった。警報は港などの高台に標識を掲げて人々に知らせた[2]。

フィッツロイの警報標識(cautionary signals)。上段は昼間の信号。左から強風(北風)、強風(南風)、強風(継続)、暴風(最初は北風)、暴風(最初は南風)下段は代わりにランプを使った夜間の信号(The Weather Book : A Manual of Practical Meteorology(1863年)より)

天気予報の開始

ところが彼は、8月からそれに強引に天気予報を加えた。これが物議を醸した。それまでの天気予報は占星術などを慣習的に用いたものであり、科学ではなかった。しかも、気象観測の結果を用いた予報のための法則や指針はなかった。当時気象学は、支援と研究に値するが、成熟した科学分野の確固たる基礎と信頼できる特徴を欠く学問分野、と見なされていた。王立協会のメンバーなど科学者たちはの、当時似非科学が人々に広まるのと戦っていた。フィッツロイによる予報も確固とした法則に基づいたものではなく、保守的な学者たちにとって政府から発表されるフィッツロイの予報は、高尚な科学への信望を損なう脅威と映った。

また当時、科学を実用に供することは必ずしも好ましいこととは考えられていなかった。科学は実用とは無関係に、独自の真理の探究に専念すべきと言う考え方もあった。ところが、暴風警報は、まさに科学の匂いのする実用技術、つまり気象工学だった。現状把握という事実に基づいて状況を知らせるという暴風警報は、「船舶に対する安全確保」という目的が明確になっていたものの、科学者たちの琴線には触れなかった。ましてや予報は科学を冒涜するものに近いと思われた。あらゆる機会を捉えたフィッツロイへの非難が始まった。

フィッツロイは、自身の天気予報がそれまでの占星術によるものと異なることを強調した。天気予報にドイツの気象学者ドーフェによる気流の衝突の理論を用いていることを示したり、従来の予測(プロバブル、プレディクションなど)の意味と異なることを示すために、新たに「フォアキャスト」という新語を作ったりした(これは現在は天気予報という意味で定着している)。彼は1863年の商務省気象局の報告書において、暴風雨警報と毎日の天気予報は同じ基盤に基づいており、一体のものであると述べた。

そして同年に、「ザ・ウェザー・ブック」という気象のためのガイドブックも発行した。これには「実用的な気象学の手引き」という副題が付いており、天気予報の初歩的な科学的根拠とそのための組織的な活動についての解説が含まれた斬新なものだった。これには寒気と暖気の境目で渦状の低気圧が発達するといった新しい考えも含まれていた。しかし、科学的な法則性が確立されていない予報は、利用可能な総観気象データを用いた、概念的な仮説と典型的な気象パターンによる経験的な知識を組み合わせた推論と見なされた[4]。結局、学者たちによる不信は拭いきれなかった。

フィッツロイは神経衰弱に陥り、1865年4月に自殺した。この原因はわかっていない。1859年にはダーウィンによる「種の起源」が出版されていた。敬虔なキリスト教徒だったフィッツロイは、親しかったダーウィンによる神を否定する進化論を受け入れることは出来なかった一方で、彼を同行者として受け入れた船長としての責任を感じていた。また、彼はビーグル号による探検費用とニュージーランド総督としての費用に私財を投じており、多額の借金があった。さらに日々の予報に対する責任、特に学者たちから指弾を受けないような完璧な予報を目指す重責があった[2]。

天気予報と警報のその後

王立協会と商務省は、フィッツロイの死後に彼の仕事の調査を行うために、気象学者フランシス・ゴルトン卿を委員長とする委員会を立ち上げた。ゴルトン卿は高気圧などの用語を定義した気象学者であったが、後に統計学や優生学で著名な業績を上げたことで有名である。ただゴルトンとフィッツロイの間には以前から確執があったとされている[4]。1866年にゴルトン委員会は報告書を提出した。この委員会は、暴風警報に対してはある程度成功していて、非常に重んじられたとみなした。しかし天気予報は、正確な法則もしくは事実からの十分な帰納的結論に基づいておらず、満足な状態ではないとした。委員会は、イギリスでの気象の研究は政府よりは科学的な組織による方が好ましいと結論した。

さらに商務省の官僚は、暴風警報について委員会と異なった意見を持っていた。この機会にフィッツロイの助手たちが続けていた予報と警報の発表は両方とも中止された。しかし、警報の中止に対しては、貿易商、漁民、海上保険業界から反対の声が起きた。警報は翌1867年から再開された。しかし、予報の再開は1879年からとなった。ただ、その間に何か予報技術の進歩があったわけではなかった。人々による予報の受け入れの方が変わったのかもしれない。

フィッツロイの予報に対する評価は一筋縄ではいかない。純科学的に見れば、フィッツロイの手法は、ゴルトン委員会の報告のように、十分な帰納的証拠に基づいたものではなかった。しかし、イギリスでの再開を始めとして日本を含む多くの国々は、後にフィッツロイと同じような科学的状況で天気予報を開始した。むしろフィッツロイは、予報や警報に対する観測の重要性を明確にしたとも言える。前線を用いたベルゲン学派気象学も詳細な観測の上に築かれたものである。究極的には、天気予報の考え方は数値予報が始まるまでフィッツロイの考え方の延長線上にあった、と言えるのかもしれない。

今日フィッツロイの名前は、パタゴニアの山、そしてニュージーランドの多くの通りの名前として生き続けている。

(次は「クリミア戦争とルヴェリエ」)

参照文献

[1] 村上陽一郎(2000), 現在の科学を問う, 講談社現代新書.

[2] J. D. Cox (2013), 嵐の正体にせまった科学者たち(訳: 堤 之智)、丸善出版.

[3] Erick Brenstrum (2009), FitzRoy:

Inventor of the weather forecast, New Zealand Geographic, issue 99.

[4] Huw C. Davies (2014),

Setting, substance and scrutiny of FitzRoy's Weather Book, Weather, No.69, 2.