(このブログは 「気象学と気象予報の発達史 」の一部です。)

気象学の起源のようなものを考えてみる。

古代から農耕民族も狩猟民族も気象から影響を受けながら生活してきた。その中で、農耕民族の方が気象に依存する部分が大きく、実用的な面で気象(特に気象の予知)に対する関心が高かったと思われる。しかし、その関心は必ずしも気象の因果関係の解明につながったわけではなかった。当時の気象に関する記録は、神秘的あるいは宗教的な側面が顕著なものも多いとされている[1]。つまり、人間の理解力を超越したもの、つまり神々のようなものが気象を引き起こすと考えられた。

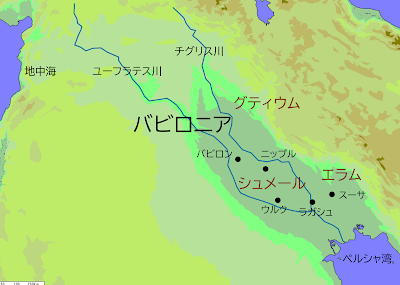

古代における最初の大文明は、アフリカとアジアの大河に沿って発展した。ヘレニズム時代以前の文明に関する現在の知識のほとんどは、エジプトとバビロニアである。

エジプトでは、気象は宗教的性格を持っており、大気現象は神々の支配下にあると信じられていた[1]。これを利用して気象(気候)予知を人々を統治する手段にすることもあった。もちろん当たらない場合もあり、そうなると両刃の剣となったかもしれない。ギリシャ時代に入ると、神々が気象を引き起こすことに納得しない人々が出てくることになる。これについては、別の所で記すことにしたい。

バビロニア文明は、チグリス川とユーフラテス川流域で発展し、紀元前3000年頃から紀元前300年頃まで栄えた。バビロニア人は粘土を筆記の記録として使った。すなわち、粘土板に尖った棒のようなものを使ってくさび形文字で碑文を刻み、これを焼いて永久的な記録とした[1]。そのバビロニア文明の記録は、気象の研究がここから発展したことを示している。

粘土板に刻まれたくさび形文字。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%94%E5%BD%A2%E6%96%87%E5%AD%97#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Cuneiform_script.jpg

バビロニアの天文学者たちは、大気現象を天体が位置する天上界の動きと結びつけて初めて体系化し、天体気象学を確立した。彼らは天文学と気象学の関係を明らかにしようとして、月に暈がかかると雨が降るなどの天体による気象の予兆を集めた[1]。同様にして、雲、嵐、風、雷も研究したが、それは吉凶の予兆としてのものも多かった。つまり、厄災を避けるためのしきたり(祈祷)のためだった[2]。

また風についても、バビロニア人たちは初めて風向を8つに分けることを始めた。それらはまず風向を東西南北に4分割し、さらにその中間を最初に4分割した方角と合わせて(北東、南西のように)表記した。この考え方は現在にも受け継がれている[1]。ギリシャ・ローマ時代には、それぞれの風向毎に独自の名前を付けることがあり、これは地中海のイタリア人船乗りたちの間で長い間使われた。それを考えると、この8分割する風向の命名法は、合理的で画期的だった。

バビロニア付近の地図

気象の研究のもう一つの源と考えられているのはインドである。「十二夜」という考え方があった。この名前はシェークスピアの物語で有名である。しかし本来は、元旦からの12日間の天候がその後の1年間の天候を示す、という迷信を指していたらしい。その後キリスト教の流布でクリスマスからの12日間に変わった。この考えは15世紀頃まではヨーロッパの数多くの文献に見られる[2]。この起源は古いインドやヴェーダの書物まで遡ることができる。この考えはインドから西方のヨーロッパへ伝わっただけでなく、東方の中国にも伝わったとされている[2]。

(次は「アリストテレス前後の古代ギリシャ自然哲学の気象学 」)

参照文献

[1] Frisinger, The History of Meteorology: to 1800, Historical Monograph Series, American Meteorological Society, Science History Publications, NEW YORK - 1977

[2]Hellmann, The Dawn of Meteorology, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, No.148, 221-233, 1908.